유리공예가의 집은 어떻게 생겼을까?

빛을 투과하는 유리는 세상 그 무엇보다 아름답다. 유리공예가 양유완의 집은 부부가 서로를 투과해서 탄생시킨 유리 같은 집이었다.

양유완 작가는 얼마 전 까르띠에 트리니티 링 100주년을 맞아 까르띠에와의 협업으로 3개의 풍선처럼 부푼 조명을 만들었다. 그때의 시도작 중 하나가 지금 식탁 위를 장식하고 있다. 투박하면서도 자유롭고, 부딪힘 없이 주변과 어우러지는 호방함이 왠지 모르게 한국적이다. “사실 집을 꾸밀 때 조명이 제일 중요했어요. 보면 아시겠지만 저희 집은 형광등이 없어요. 천장 조명을 최대한 없애고 간접 조명을 많이 썼죠. 낮에는 빛이 잘 들어오는 집이라 유리로 만든 조명들이 그 자체로 은은하게 빛나고, 밤에는 유리를 통해 나오는 간접 조명이 안락한 느낌을 주죠.” 도화지 같았던 하얀 집에 아내의 컬러가 침투하기 시작했다. 물론 남편의 공간도 확고하게 지켜졌다. 커다란 웨스턴 일렉트릭의 16A혼 스피커가 놓인 방은 남편의 취미를 살린 공간이다. 안방의 욕실은 아내의 취향으로, 또 다른 욕실은 남편의 취향으로 꾸몄다.

산업디자인을 전공한 양유완 작가는 대학 시절 자동차를 좋아했다. 그래서 헤드라이트 디자이너를 꿈꾸며 조명 디자인에 관심을 가지기 시작했고, 그때부터 투명한 것과 빛나는 것에 맘을 빼앗겼다. “산업디자인은 진짜 0.05mm의 오차도 허용하지 않아요. 그랬다간 무시무시한 일들이 벌어지거든요. 근데 유리공예는 달랐어요. 오차가 오히려 새로움이 되기도 해요. 그런 자유로움에 끌렸어요. 결국 마지막 학기 졸업 전시를 앞두고 유리공예로 마음을 완전히 돌려버렸죠.“ 유리공예가의 집답게 유난히 조명부터 장식품과 식기까지 유리가 많았다. 햇살이 풍요롭게 들어오는 이 집에서 유리는 그 어느 공간에서보다 빛났다. “우선 제 작품을 집에 많이 들여놨어요. 쇼룸처럼 제가 직접 사용하는 모습을 사람들에게 보여주면 유리에 대한 인식도 변하지 않을까 생각했죠. 유리 하면 으레 어렵게 느껴지지만 사실 유리가 한복처럼 은은하게 어디든 어우러지는 소재예요.”

한 공간에서 같이 사는 부부는 서로에게 ‘침투’되는 과정을 거친다. 그건 연인이었을 때의 침투 과정과는 또 다른 차원이다. 서로의 공간과 공간이 합쳐지는 건 둘의 현재뿐 아니라 한 사람의 역사와 가치관이 겹쳐지는 시간이다. “이 집은 남편이 싱글일 때 혼자 살던 집이었어요. 남편은 인테리어에 대해 고민하기 싫다고 그냥 흰색으로만 꾸며 놨었어요. 제가 들어오면서부터 이 집에 컬러가 생겼죠.”

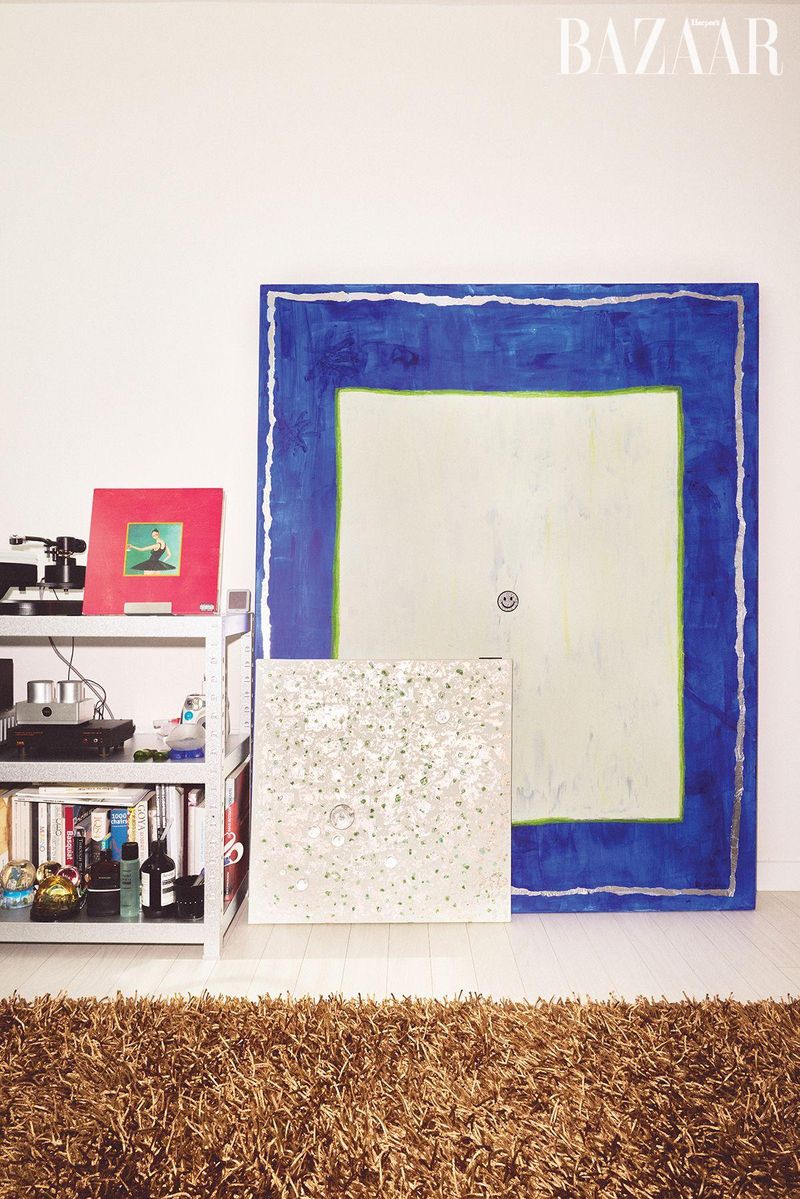

비단 집만이 아니었다. 건조한 성격이었던 포토그래퍼 남편과 유리처럼 맑고 밝은 공예가 아내의 만남은 서로를 변화시켰다. “처음 제 짐을 들고 왔을 때 남편이 왜 이렇게 물건이 많냐고 핀잔을 주더라구요. 그래서 이건 30년의 내 인생을 들고 온 거라고 했죠. 현관에 있는 파란 거울은 처음으로 제 작품을 팔아서 생긴 수입으로 산 거울이고, 거실에 걸린 고래 모빌은 저와 남편을 이어준 작품이고, 거실 소파 위에 달린 동그란 유리 구슬 장식품은 저희가 결혼하면서 함께 구입한 장-미셸 오토니엘의 판화(바로 옆에 걸려 있는 그 작품!)를 오마주한 거에요.” 부부의 집은 한 여자의 인생과 한 남자의 인생이 합쳐지고, 또 그 둘이 새롭게 써 내려가는 시간이 곳곳에 박제되어 있었다.